介護現場で大きな問題のハラスメントを考える!【9-1】

- nicesenior001

- 2024年11月11日

- 読了時間: 5分

更新日:4月7日

介護現場でのハラスメントとは?

介護現場でのハラスメントは、介護職員が安心して働くための大きな課題となっています。特に、利用者やその家族からの身体的暴力、精神的暴力、セクシャルハラスメントが問題視されています。

これらのハラスメントは、介護職員の精神的・身体的な健康に深刻な影響を与えるだけでなく、介護サービスの質にも影響を及ぼします。

□ハラスメントの種類と原因

1. 身体的暴力:

利用者やその家族からの攻撃や暴力行為。例えば、叩く、蹴る、殴るなど。

2. 精神的暴力:

言葉や態度による心理的な苦痛。罵倒や威嚇、理不尽な要求などが含まれます。

3. セクシャルハラスメント:

性的な冗談や不適切な身体的接触など。 これらのハラスメントが発生する背景には、介護サービスが直接的な対人サービスであり、利用者宅への単身訪問や身体への接触が多いこと、職員の女性の割合が高いことなどが挙げられます。

□対策と取り組み

介護現場でのハラスメントを防ぐためには、以下のような対策が必要です。

研修と教育: 介護職員に対するハラスメントの認識を高め、適切な対応方法を学ぶための研修を実施する。

相談窓口の設置: ハラスメントを受けた職員が安心して相談できる窓口を設ける。

職場環境の改善: ハラスメントが発生しにくい職場環境を整えるための取り組みを行う。

法的措置の強化: ハラスメントに対する法的措置を強化し、加害者に対する適切な処罰を行う。

※これらの対策を通じて、介護職員が安心して働ける環境を整えることが重要です。

※今回は、このような問題を前回よりもう少し詳しく考えてみたいと思います。

◆介護現場における利用者や家族等によるハラスメントの実態は?

□Ⅰ: ハラスメントの実態状況をみると?

●(1)調査資料よりハラスメントの実態を見てみると!

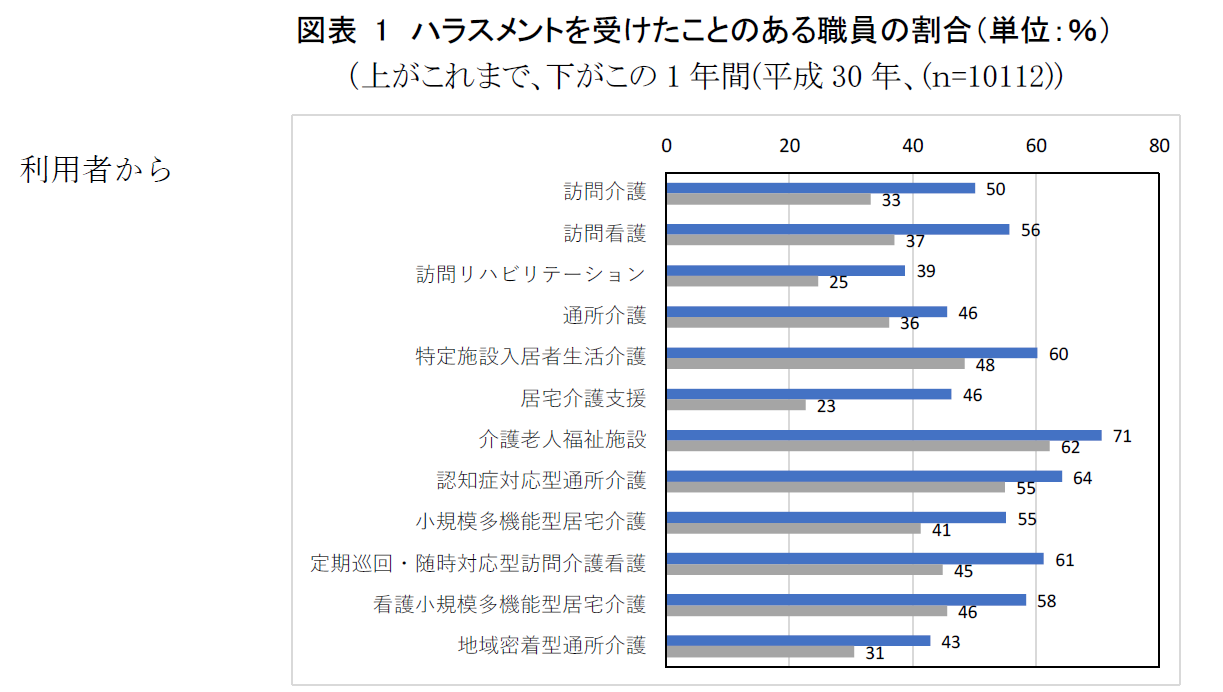

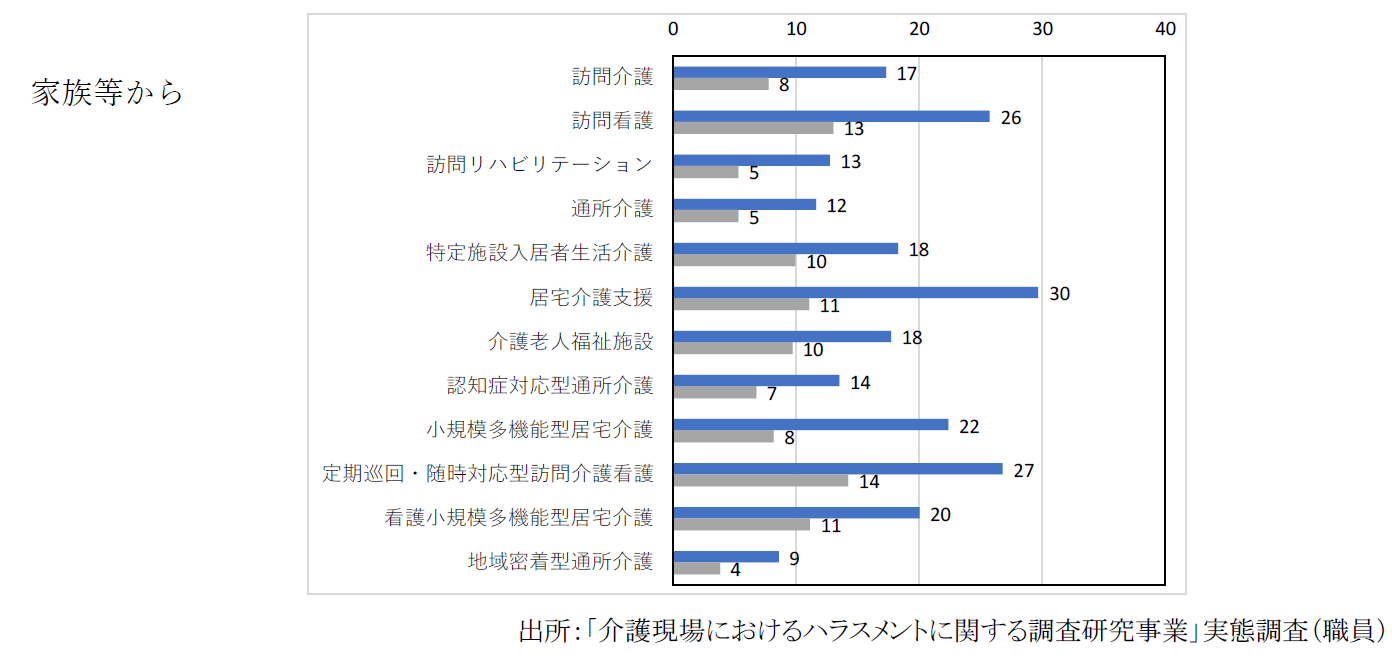

施設・事業所に勤務する職員のうち、利用者や家族等から、身体的暴力や精神的暴力、セクシュアルハラスメントなどのハラスメントを受けた経験のある職員は、サービス種別により違いはあるものの、利用者からでは「4~7割」、家族等からでは「1~3割」になっています。

この1年間(平成30 年)で見ると、利用者からのハラスメントを受けたことのある職員は、割合が高いサービスで6割程度、低いサービスで2割程度となっており、いずれのサービス種別においても、ハラスメントを受けている実態がうかがえます。

さらに、利用者からのハラスメントの内容をみると、訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、居宅介護支援等では、「精神的暴力」が最も多くなっています。 特定施設入居者生活介護や介護老人福祉施設、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護では、「身体的暴力」が最も多くなっています。 総合的には、 訪問系サービスは、「精神的暴力」の割合が高い傾向がみられ、入所・入居施設は、「身体的暴力」及び「精神的暴力」のいずれも高い傾向がみられました。

●(2)ハラスメントによる職員への影響があります!

ハラスメントを受けたことにより、けがや病気になった職員は「1~2割」、仕事を辞めたいと思ったことのある職員は、「2~4割」となっています。

【株式会社三菱総合研究所資料より】

※この資料の内容からも、介護人材の安定確保には? ハラスメント問題の解決が重要なことが分かります。

□Ⅱ:ハラスメントの影響状況をみると? 【上記資料を参考に考えてみると?】

【ハラスメントの発生要因や取り組みに向けた課題!】

●(1)実態調査から見た発生要因や取り組みに向けた課題が見える。

ハラスメントが発生する要因については… ★管理者等からは、「利用者・家族等の性格又は生活歴関係」、「利用者・家族等がサービスの範囲を理解していないから」、「利用者・家族等がサービスへ過剰な期待をしているから」、「利用者・家族等の認知症等の病気又は障害によるものであるから」等を上位にあがっています。

利用者・家族等からのハラスメントの未然防止や解決に向けた取り組みを行う上での課題について、管理者等からは… ★「ハラスメントかどうかの判断が難しい」が最も多くなっています。

●(2)ヒアリングから見えてきた発生要因。

ヒアリングによれば… ★職員が利用者・家族等からハラスメントを受けても、管理者等が十分に話を聞くことができていない状況があります。 ★職員の側に問題があるかのように対応するケース等があります。

ハラスメントを受けたことを相談しにくい雰囲気が職場にあるとの意見もあります。

職員が自分さえ我慢すればおさまる、自分が未熟だから等と考え、ハラスメントを受けても自分の中だけで抱え込んでしまいがちになるといった意見もあります。

一方で、注意をしてもハラスメントが続く利用者については… ★契約解除と次の介護事業者への紹介が繰り返されることもあり、問題の解決が先送りになっています。

※介護現場も、ハラスメントは大きな問題です。特に、対人サービスの介護は、常にその問題に直面しています。 管理者の方、責任者の方、また、周りの仲間の方、早めに状況に気付き、相談と対応をしていきましょう。お互いの注意が大切と思います!

Comments