【高齢者】働きたいシニア世代は多い、就業は厳しい!「1/2」

- nicesenior001

- 2024年12月26日

- 読了時間: 6分

更新日:3 日前

高齢者はいつまで働くべきか?

高齢者の就業について考える際、いくつかの重要なポイントがあります。まず、寿命が延びる中で、高齢者が働く期間も自然と長くなっています。これは、生活費の補填や公的年金の不足を補うために、多くの高齢者が働き続けたいと希望しているからです。

◆高齢者の就業を支援するためには、以下のような雇用対策が重要です

1. 企業における高齢者雇用の拡大

企業が高齢者を積極的に雇用するための制度やインセンティブを整備することが求められます。例えば、定年の延長や継続雇用制度の導入などが挙げられます。

2. 地域における多様な雇用・就業機会の確保

地域社会全体で高齢者の雇用機会を創出する取り組みが必要です。これには、地域の企業や自治体が協力して、多様な就業機会を提供することが含まれます。

3. 企業や高齢者を支えるための支援

高齢者が働き続けるためには、職業能力の開発や職場環境の改善が重要です。これには、職業訓練や再就職支援などのプログラムが含まれます。

※高齢者が働き続けることは、個人の生活の質を向上させるだけでなく、社会全体の活力を維持するためにも重要です。高齢者の就業を支援するための取り組みを進めることで、誰もが年齢に関係なく働き続けることができる「生涯現役社会」の実現を目指しましょう。

◆人口推移と年代別シニアの働き方を考える!

□高齢者も働かないとダメな時代に?

●日本の人口の推移(出典:厚労省)

「社会保障のぞうか、生産年齢人口の減少、介護離職問題等の多くの課題がある」

(出典:厚労省)

□日本は世界で最も高齢化が進展している!

●将来はどのようになるのでしょうか?

平成27(2015)年時点で65 歳以上の高齢者の比率が26.6%と全人口の4分の1近くを占め、今後、総人口が減少する中で高齢化が一層進展し、2060 年には39.9%と約5人に2人が65 歳以上の高齢者になると見込まれています。この時代になると、周りが高齢者ばかりの世界になっている。

□生産年齢人口の減少で今後は?

●シニアの働か方(高齢者)が大きく変わると思う!

シニアの方は現在も働き方たいし、働かねばならない社会が成り立たないし、働かないと豊かな生活もできない状況になっています。

今後は、どうにかして、働かないといけない社会になるでしょう。多くの課題もあり、解決するべきこともあります。シニアの方は働きたいし、働かねば社会が成り立たないし、豊かな生活もができない状況です。

◆高齢者は働きたいと思っている!

□高齢者の気持ちはどうでしょうか?

●下記の厚労省の資料からも考えられることがある!

高齢者の方々は働く意欲が高いことが分かります。65歳から75歳までは、健康なら働きたいのです。会社側も、働く環境・体制がまだまだ不十分な現状です。

また、働く私達も、何をしたいのか、何ができるのか、その思いを何処に相談したらよいのか、分からない人が多いように思います。積極的な行動ができていないと思います。

●65歳以上でもまだまだ高い労働意欲はある! 収入に伴う勤労意向は高く、就労希望者も多いのです。75歳以上でも、働ける間は、働きたいとの希望も高いのです。でも、現実は、いろいろな問題で働けていません。

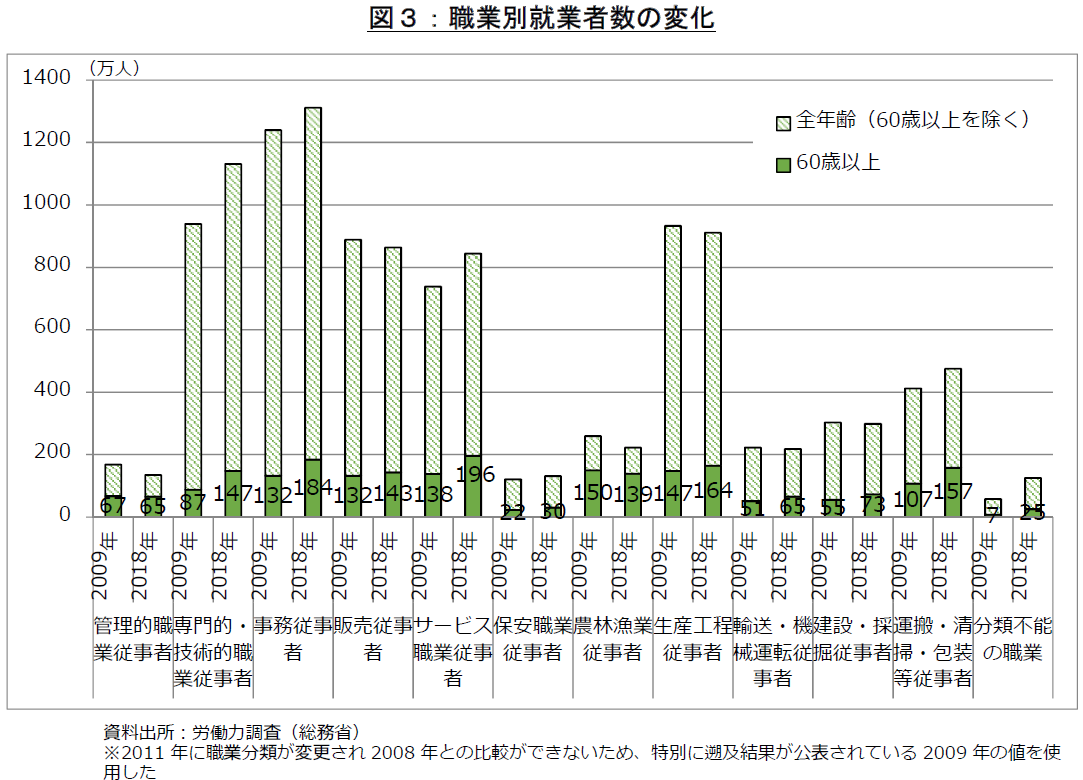

60歳以上の方が働ける職場は限られているように思いますが、下記の資料からも段々と職種によっては、割合が増えています。探さないとダメなのです。向こうからは来ません。働く行動が必要です。

(出典:総務省)

◆高齢者の雇用対策は重要です!

□高齢者雇用状況は70歳以上では非常厳しい状況です!

●70歳以上になると、極端に就労率が低下する!

70歳以上の就業にたいする、環境整備ができていないのが現状で、残念ですが「安全・安心」な仕事環境にはなっていません。

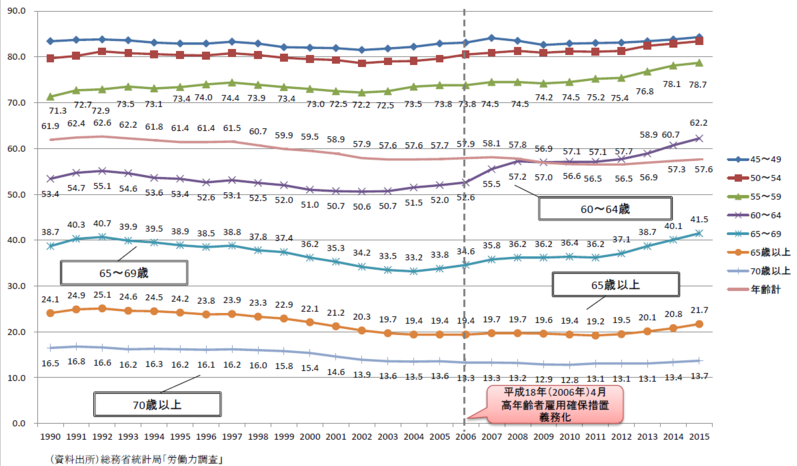

60~64歳層で、雇用確保措置の導入が義務付けられた「改正高齢法施行」(2006年4月1日)後、就業率が上昇させています。

65~69歳層は、2004年に33.2%まで低下しましたが、近年は上昇傾向にあります。

(出典:厚労省)

◆60代後半の高齢者の雇用の現状を調べると?

□多くの課題が見え!

●今後の課題が、多くあることは明らか?

今後の対策はどのように進んでいくのか。現在は、1)高年齢者雇用安定法に基づき、65 歳までは企業・企業グループ内での雇用の確保が義務付けられる一方、65 歳以降については、法令によって義務付けるのではなく、各種支援策等も活用して企業や地域で就労の場の確保を進めようとしています。

高齢者の再就職支援についても、65 歳以上で再就職する場合の支援をはじめとして、企業グループ内での雇用確保を選択しないようなケースにおいても高齢者の雇用が確保されるように対策が講じられています。

【用語説明】

1)高年齢者雇用安定法:事業主(会社)に定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等の高年齢者の雇用確保措置を講じることを義務付けている。

●65歳までの定年の引上げで理由は?

継続雇用制度の導入措置を講じるていかなければならない。即ち、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的としています。

※今回の改正で、70歳までの就業機会を確保・努力義務(令和3年4月1日施行)となりました。

●65 歳までの雇用確保についての状況ですが?

経過措置規定はあるものの、高年齢者雇用安定法に基づく、希望者全員の65 歳までの雇用機会を確保する「高年齢者雇用確保措置」の実施企業は平成28 年6月時点で99.5%(31 人以上規模企業)と、ほぼ100%に近くなっています。

●65 歳以上の就労機会の確保についての状況ですが?

団塊の世代が当該年代に到達し始めたここ数年で急速に対策の強化が図られてきましたが、高齢化の進展とともに今後ますます施策の充実が必要な分野になりつつあります。

●企業における65 歳を超えての雇用についての状況ですが?

今後の重点政策課題になることは間違いないと思われるが、現時点においては、この年代になると高齢者の就労ニーズや多様化し、体力等の個人差が拡大することに鑑み、企業に対して、65 歳を超える高齢者の雇用の取組みを促しつつも義務付けはせず、各種支援等を通じて雇用機会の確保を進めようとしているようです。

●何らかの形で働く環境整備ができるのか?

70 歳まで働くことのできる企業は2割をわずかに超える程度であり、この分野については、高年齢者雇用アドバイザーや助成金等の活用により好事例の開発、普及を進める形で、推進が図られていくものと思われます。

1)独立行政法人のJILPT においても、高齢者雇用については従来から主要な研究テーマとして位置づけられているが、今後は60 代後半の雇用、就業について、精力的に調査、研究を進めていく必要があると説明しています。

※如何に今後は高齢者の雇用が大切か、重要な労働力とし期待がされているのか、分かると思います。

【用語説明】

JILPT:独立行政法人労働政策研究・研修機構、労働に関する総合的な調査研究を実施し、その成果を広く提供している法人

Comments