【介護保険】を使った介護リフォーム

- nicesenior001

- 1月9日

- 読了時間: 6分

更新日:3 日前

シニア向けの情報チャンネル ショート動画

介護保険を利用したリフォーム提案

介護保険を利用したリフォームは、高齢者や要介護者が自宅で安全に暮らすために非常に重要です。以下に、介護保険を利用したリフォームのポイントと手順をまとめました。

□介護リフォームのポイント

● バリアフリー化

段差の解消や手すりの設置など、移動をスムーズにするための改修。 2.

●安全対策

滑りにくい床材への変更や、浴室の改修など、事故を防ぐための工事。 3.

●使いやすさの向上

和式トイレを洋式トイレに変更するなど、日常生活を快適にするための改修。

□介護保険を利用したリフォームの手順

●ケアマネージャーに相談

まずは担当のケアマネージャーに相談し、必要な改修内容を確認します。 2.

●事前申請

市区町村の役所に事前申請を行います。必要書類には、介護保険給付費支給申請書、住宅改修が必要な理由書、見積書などがあります。 3.

●リフォーム工事の実施

申請が通ったら、リフォーム業者と契約し、工事を実施します。 4.

●事後申請

工事完了後、役所に事後申請を行い、費用の一部を介護保険から受け取ります。

□介護保険でカバーされるリフォーム項目

手すりの設置

段差の解消

滑りにくい床材への変更

引き戸への扉の取り替え

洋式便器への取り替え

介護保険を利用することで、

□リフォーム費用の7~9割

が補助されるため、経済的な負担を軽減できます。家族と相談しながら、最適なリフォームを計画しましょう。

◆介護保険制度の住宅改修の基本概要

□介護保険制度の住宅改修には明確な目的があります!

●在宅サービスの利用者が、自宅で安全・安心して暮らす為にリフォームをします!

住み慣れた自宅で生活が続けられるように、住宅改修を行うサービスです。

要支援者は、要介護者にならない予防の為、要介護者は、現在の状態が維持又は悪化しないようにすることを目的としています。

高齢者の残存能力を最大限に活かして、自立した日常生活ができるように補助し、利用者だけでなく、回りで支えている家族、介護スタッフの意見も含めて改修計画を立てる必要があります。

□厚生労働省の資料を参考に説明します。

●住宅改修の概要は?

要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするとき(*)は、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給される。 なお、支給額は、支給限度基準額(20万円)の原則9割(18万円)が上限となる。 ※やむを得ない事情がある場合には、工事完成後に申請することができる。

●住宅改修の種類?

手すりの取付け

段差の解消

滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

引き戸等への扉の取替え

洋式便器等への便器の取替え

その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

●支給限度基準額。

20万円

要支援、要介護区分にかかわらず定額

ひとり生涯20万円までの支給限度基準額だが、要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時)、また、転居した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定される。

(出典:厚生労働省)

◆介護改修(リフォーム)までの流れを知ると理解し易いと思います。 (分かり易い資料を発見しましたので記載します)

□住宅改修を行おうとする時は、事前にどうすればいいのか?

申請書に必要な書類関係(理由書・見積書等)を添えて、工事前に市区町村に提出するとともに、工事完成後、市区町村の確認を受けねばなりません。

工事価格の設定は住宅改修事業者の裁量によるほか、事業者により技術、施工水準にバラツキがあるように思います。

工事後に工事保証書等が必ず、受け取るようにしてください。 保証書を受け取っていない方が多いのが現状です。工事の規模に関係なく、受け取るべきと思います。

※工事契約書も重要ですので、確実に契約内容を確認後、契約する必要があります!

主な流れを参考に下記の資料を添付します。

(出典:介護チェーン)参考に分かり易い流れを添付します。

□参考に介護保険で住宅改修ができる項目図を紹介します!

◆介護住宅改修は介護度が軽い段階から安全の為、早めに準備するべきです!

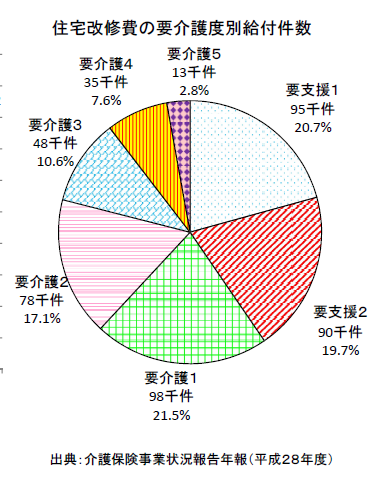

□要介護度別では、要介護2以下の者が約80%の方が 介護住宅改修をしています!

●厚生労働省の資料で分かることは、介護度が軽くてもリフォームをする!

介護保険制度の住宅改修は、やや介護度の軽い方が多く、介護度予防及び在宅サービスを受ける支援的な工事が多く見られます。事前の工事がいかに大切なのか分かります。

(出典:厚労省)

□適正な介護改修は方法は?

利用者の日常生活動作に関する介護知識が高く 住宅改修に関する知見も必要なのです!

1)理学療法士、2)作業療法士、3)福祉住環境コーディネーター等との連携と建築知識が必要です

【用語説明】

●理学療法士

(運動機能回復の専門家)で立ち上げり、起き上がり、歩く、寝返るなどの、基本となる体の動作のリハビリテーションを行います。

●作業療法士

(生きがい支援の専門家)日常生活をスムーズに送るための応用的動作(食事をする・顔を洗う・料理をする・字を書く当)のリハビリテーションを行います。

●福祉住環境コーディネーター

高齢者や障害者に対して、住みやすい住環境を提案するアドバイザーです。医療、福祉、建築について体系的に対応します。

◆介護改修は衆知が大切と思います!

□私の介護体験でも、多くの方の意見を取り入れて判断します!

私の母のリハビリでは、作業療法士さんに、在宅復帰するために、自宅改修に関しては、自宅に来て頂いて、母の身体状況に適した介護リフォームを直接指導して頂きました。

介護改修では、在宅に必要ば特定福祉用具を担当する(福祉用具専門相談員)さん、リハビリを担当する作業療法士さん、建築を担当する建築士さん又は住環境コーディネーターさん、サービスプランを担当するケアマネジャーさん、皆さんの知識を衆知して対応しました。

※手すり1本でも、生活する要介護者にとっては、重要です!

必要な改修を適切しなければなりません。改修後、在宅での暮らしが、改善されないと、全てが無駄になります。

事前の検討を安易にせず、十分に検討して、利用者様と家族、介護サービス提供者にとって最適を求めるべきと思います。

Comments