【災害避難】「台風・豪雨時」の避難情報を役立てましょう!【2/2】

- nicesenior001

- 2024年12月16日

- 読了時間: 4分

更新日:3 日前

警戒レベル確認は常にするべきです!

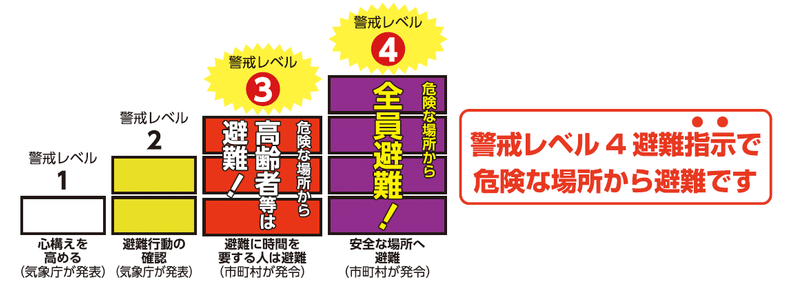

災害時の避難情報は非常に重要です。令和3年5月から「避難勧告」が廃止され、「避難指示」に一本化されました。これにより、避難の判断がより明確になりました。

◆警戒レベルのポイントを紹介します。

警戒レベル1: 災害への心構えを高める段階です。最新の防災情報に注意を払いましょう。

警戒レベル2: 避難行動を確認する段階です。ハザードマップで避難場所や経路を確認しましょう。

警戒レベル3: 高齢者や障がいのある方など、避難に時間がかかる方が避難を開始する段階です。

警戒レベル4: 危険な場所にいる全員が避難する段階です。避難指示が出たら速やかに避難しましょう。

警戒レベル5: 命の危険が非常に高い段階です。直ちに安全を確保する行動をとりましょう.

※日頃から警戒レベルを確認し、適切な避難行動をとることが大切です。自らの命を守るために、早めの避難を心がけましょう。

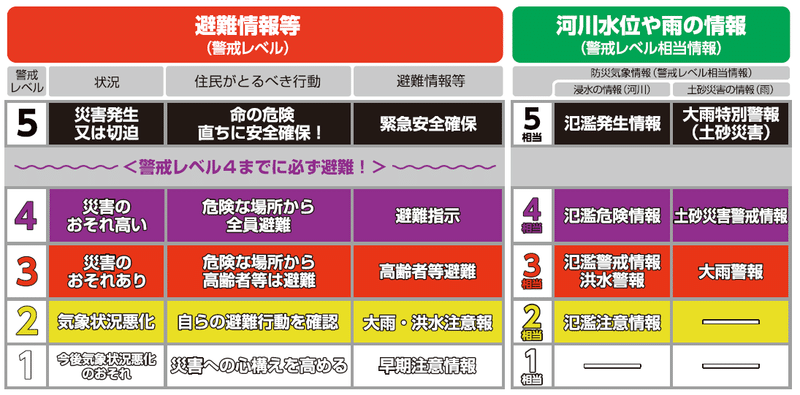

◆市区町村から出される避難情報(警戒レベル)を紹介!

避難とは難を避けること、つまり安全を確保することです。 ⇒(安全な場所にいる人は、避難場所に行く必要はありません)

危険ば場所から警戒レベル3で(高齢者等は避難)、警戒レベル4で(全員避難)です。 ⇒警戒レベル4「全員避難」は、高齢者等に限らず全員が危険な場所から避難するタイミングです。

警戒レベル5はすでに災害は発生・切迫している状況です。 ⇒警戒レベル5は、すでに安全避難ができず命が危険な状況です ⇒警戒レベル5は、緊急安全確保の発令を待ってはいけません。 ⇒警戒レベル5は、市区町村が災害の発生・切迫を把握できた場合に、可能な範囲で発令される情報であり、必ず発令される情報ではありません。

警戒レベル4は避難指示に一本化されました。 ⇒避難のタイミングを明確にするたため、令和3年の災対法改正以前の警戒レベル4避難勧告と避難指示(緊急)は「避難指示」に一本化され、避難指示は令和3年の災対法改正以前のタイミングで発令されます。 ⇒避難レベル4の避難指示は、立退き避難に必要な時間や日没時間等を考慮して発令される情報で、このタイミングで危険な場所から避難する必要があります。

警戒レベル3は高齢者だけの情報ではありません。 ⇒高齢者とその家族と障害のある人や避難を支援する者も含んでいます。 ⇒高齢者向け住まい以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難するタイミングです。

豪雨時の屋外避難は危険です。 ⇒車の移動も控えましょう。

【資料:内閣府・消防庁】

◆市区町村が出す警戒レベル3 又は警戒レベル4(避難情報)で必ず避難!

□「気象庁などからでる河川水位や雨の情報を参考に早めに自主的に避難」

【資料:内閣府・消防庁】

【市区町村の対応ですが?】

河川や雨の情報(警戒レベル相当情報)のほか、地域の土地利用や災害実績なども踏まえ総合的に避難情報等(警戒レベル)の発令判断をすることから、警戒レベルと警戒レベル相当情報が出るタイミングや対象地域は必ずも一致しません。

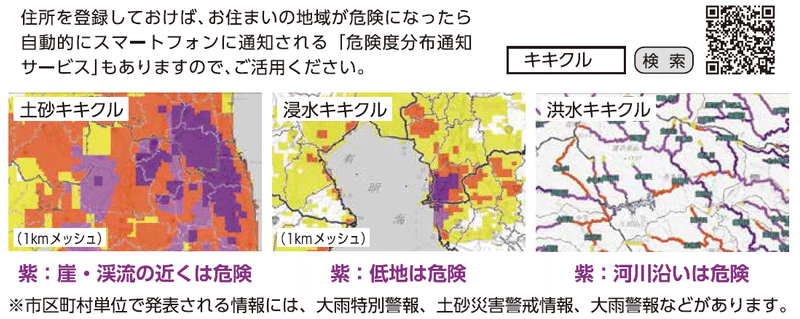

◆キキクル(危険度分布)で お住まい地域の状況等を確認しましょう!

【気象庁から市区町村単位の警戒レベル相当情報がだされたら…】

お住まいの地域の状況等が詳細にわかる情報『キキクル(危険度分布』を確認してください。(紫色は危険度が高いことを示しています)

【資料:内閣府・消防庁】

【気象庁の「キキクル」危険度分布を紹介】

★★★下記をクリック★★★※気象庁の「キキクル」危険度分布を紹介

◆避難行動判定フローの参考情報を紹介!

ハザードマップの見方を紹介しますので?

(必ず確認しておいてください)

【資料:内閣府・消防庁】

【ハザードマップポータルサイトを紹介】

★★★下記をクリック★★★※ハザードマップポータルサイトを紹介

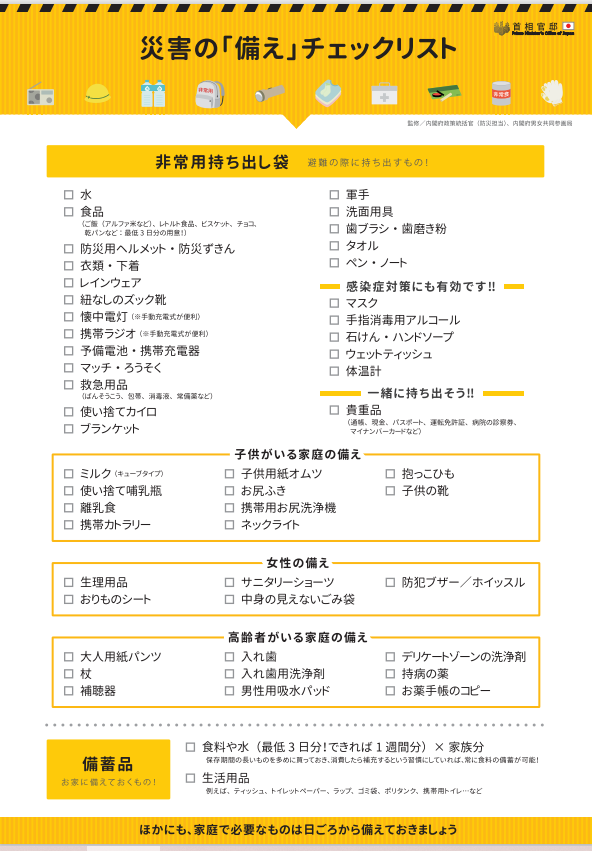

□災害の「備え」チェックリストを紹介します!

【資料:首相官邸災害】

【チェック表で皆さんの状況等を確認して…】

今後の災害準備の参考にして、不足品は早めに準備・補充をしてください。

「首相官邸」資料の防災の手引き 「いろんな災害を知って備えよう」を紹介!

防災の手引き編ですが?

★★★下記をクリック★★★※首相官邸「防災の手引き」を紹介

災害問題は事前の準備と情報収集と思います

Comments